沙羅みなみ『日時計』(青磁社)に寄せて

そうしなくてよかったのかはわからない。光は、けれど時おりそよぐ

高貝弘也の詩集を六冊読んだ。更に一冊頼んだ。それはさておき、もう随分前から現代短歌最大の収穫として最も推していながら、いまだに読み終えていなかった一冊をようやく読み終えた。

それが、冒頭に掲げた一首に始まる歌集『日時計』だ。

沙羅みなみの手になり青磁社より刊行されたこの歌集は、現代詩への傾斜を帯びた短歌が示すひとつの極北星として燦爛たる光彩を放っている。

今回はそんな歌集を評してゆきたい。

沙羅は、岡井隆がまだ未来短歌会において自らの手で選歌欄を受け持っていたときの会員で、岡井の選歌欄「曲がれる谿の雅歌」に所属していたようだ。恐らくはこの歌集の出版と評価を機に、無選歌欄「ニューアトランティス」に移動したのだろう。そのあたりのことはあとがきに詳述されている。

章立てとしては〈0〉5篇〈Ⅰ〉26篇〈Ⅱ〉26篇〈Ⅲ〉18篇に、跋文(岡井隆)と著者あとがきが付されている形だ。

なお、冒頭に引用した一首は章に組み込まれておらず、歌集の初めに独立して置かれている。そのため、初読の時点において件の一首は歌集への詞書のようにも受け取れることを附記しておく。

さて、ようやく本題だ。まず沙羅の短歌と現代詩の架橋線として、/〈スラッシュ〉と()〈パーレン〉、そして句読点の多用を挙げていきたい。多用といっても歌集としては、という話だが。

その前に著者の身体感覚を紐解く鍵になる三首の歌群を挙げておく。0章冒頭を飾る「降りつもる」というこの歌群については岡井隆も跋文で言及しているものだが、だからこそ以下に引いておく。

しんしんと時間がしろく降りつもりやがて消えゆくまでを見ていた

過去の記憶に深く埋もれたる匂いの影のよぎるような日

そうであることとそうではないことの間はつねに淡く隔たる

ルビ=過去(すぎゆき)、間(あわい)

作者のスラッシュに対する感覚がそのまま歌としての形を得た、そんな気さえしてしまう。一首目では四句から結句にかけての句跨りを介しつつ時間としての雪の明滅をいい、二首目で現前しないものの残滓を視覚によらない体言の連鎖によって示す。

特に三首目に感覚は顕著であり、隔たるという動詞の持つ中動性が見事に形象化している。現代語としては一語に見えるが、これは古語的観点から見れば〈隔つ〉に受身・自発の〈る〉が付属して一語になったものだ。

あえて言えば、「己の意志や力とは無関係に隔てられる」ということになるだろう。これは受動態のように見えるが中動態なのであり、直前に「淡く」という形容がなされているのも、おそらくそのためだ。己の意志でないものを明確に知覚することは不可能といっていい。日本語における古語感覚の揺曳は、こういうところに見え隠れする。

……のっけから話が随分逸れてしまった。要するに、長いようで短いようでもある飛躍的な時間感覚と、記憶や認識の境界における曖昧な断続性が詠われているということだ。

・逆転をもたらすスラッシュ

その場所へ行こうとするが入口はすでに/未だに閉ざされている P.51

それ以上くるしまぬよう封印をしたのに/したので色あざやかだ P.62

そうでなければ会うはずのない人だったけれど出会った/だから出会った P.99

これ以上近くならない/これ以上遠くならない/ようにあかるさ P.175

四首ともにスラッシュの前と後とで視座がまるで入れ替わっており、スラッシュの後で変えられた言い回しが異様なまでの事実性、現実味を帯びている。

なかでも特筆すべきは一首目の副詞の効果だ。現象が既定したとき、その時点でもう物事は継続性を帯びており、人が必ずしも一つの時間軸にのみ立っているのではないことに気づかされる。この時間の飛躍は通常の詠い方ではなかなか起こらない稀有な例であり、スラッシュならではの技といえる。

いちどきに隔たった時間軸に立つ歌ということで即座に思い出すのは、かの藤原良経の詠んだ〈見ぬ世まで思ひのこさぬ眺めよりむかしに霞む春のあけぼの〉ぐらいで、そう類例に富んだものではないと思われる。

こういった歌は過去回想とはその性質をまったく異にするが、見ての通り良経公の詠歌は日本語にかなりの圧縮がかかっており、古典だからという話はさておいて浸透力では沙羅の作のほうに軍配が挙がる。中世和歌の顰に倣っていえば、文体で「もみもみと」せずとも歌を曲折に富んだものになしえるわけで、ここは現代人の面目躍如といったところか。

・前景化するパーレン

(裏庭に生えているのは耳ざとい樹だと気づいたように)不安だ P.76

(もう一度ここへ戻って来るなんて)白い小部屋はいくつか増えて P.114

ぬばたまの(死んだのは誰)冥き水流れる(わたし)夢のまにまに P.135

海がよく見えるのだからこの海を眺めていようと思う(日がある) P.202

四首とも心象や独白、感受による侵食が見て取れるだろう。パーレンで括られた副次的な部分がかえって前景化してきており、日常における違和や乖離の切り取りが鮮やかだ。ただ、三首目については収録されている連作の構成上おそらく月経を背景に詠まれたものだと考えている。また、四首目のパーレンが面白い効果を挙げているのが見逃せない。

日がある、というのは順当に考えれば連体修飾でそういう一日が巡ってくることへの安らぎなのだが、パーレンでくくられたことで終止形で止められているようにも見える。

その結果、歌の趣は「そこに太陽が実在していることの再確認」といった様相を帯びている。上の句について、日がまともに出ていなければ海をよく見通すことは難しい。そう思い合わせたとき、海も日も現実のそれらであると同時に、形象としての輝きをその身に纏って見えはしないだろうか。

・語りとしての句読点

十六時。あらゆるものの輪郭がするどさを増すそんな時刻だ P.58

行ったのに帰ろうとして、刺草はだから鋭く触れたのだろう P.92

銀色の時計なくした。体内の時間軸みなくるい始めた P.102

ふかく病む。その深さゆえまわりにはすこやかなものばかり集まる P.128

句読点以前が場面設定、状況説明の役割を担っている。小説から抜き出された一文であるかのような雰囲気に、他人事ではない気分に襲われる技法だと思う。句読点の持つたゆたいに、歌の滞空時間は延長され、臨場感が倍増する。その結果、歌において読者にゆだねられた主体性は加速する。

・文節を無視した句跨り/句割れ

立ち止まるまでもない景だったがかすかな違和はけどもあった P.65

しあわせな死者やふしあわせな死者があちらこちらにあふれては 春 P.68

さやさやと中心を蝕まれゆく飼いならしつつある錯覚に P.132

ルビ=景(ひかり)

句跨りは塚本邦雄によって大成された修辞技法だが、多く下の句で行われるものであり、文節や音節に従って言葉を千切ることによって意味を削いだり暴力性を生んだりするものだったが、平成令和の短歌にはそこから遊離した句跨り・句割れが多くみられる。

沙羅の歌にもその影は窺えるが、どうも前衛と現在のあいだで、内容との相乗効果を失っていない感じを受けた。律読法に則ればそれぞれ上の句が、

たちどまる/までもないひか/りだったが

しあわせな/ししゃやふしあわ/せなししゃが

さやさやと/ちゅうしんをむし/ばまれゆく

といった風に言葉の切断が起こっていることは明らかだ。

塚本以後を生きる我々は歌人それぞれの作品の中でさえ含みを持たせた句跨りと単なるリズムとしての句跨りが混在しているわけだが、沙羅の作品では歌の内容とこの文節を無視した句跨りに一定の呼応関係が見受けられるというのは私の穿ちすぎだろうか。

・岡井調について

岡井隆の直弟子ということになるので、影響関係についても軽く触れておく。

ひとつずつ積み上げて来たつもりだが崩れるときは一瞬で、いい P.56

→上の句の言い回し、特に「来た」が漢字であること

いつまでもみつけてもらえぬかくれんぼほんとはだれが鬼だったのか P.60

→革命にむかふ青春のあをい花ほんとに咲いてゐたんだつてば/岡井隆『大洪水の前の晴天』

みずいろの薬の効いてくるまでを目をあけているうすぐらいので P.67

→理由になっているのかいないのかわからない「ので」の使い方。

感情をたたみ直してゆくような一日だった 夕暮が来る P.116

→夕暮れが質量を伴っていきなり訪れるあたりのドラマ性が岡井的。

加速度がついているから止まれない走りたかったわけではないが P.141

→かけた梯子をすぐに外すのが理屈を下の句で煙に巻くのが巧いので。

・端的に列挙しておく秀歌

時の輪の廻りはるかにその手より失われゆく青のしずけさ 廻り=めぐり P.79

もし花束として受けとっていたならば 日の射す径に野あざみは咲く P.81

まぼろしの海を見ている夕まぐれアールグレイの葉のひらくまで P.90

かなしみは憎しみという石になりそれはわずかな違いだったが P.93

もうずっと前に花火は尽きていた 僕は自分を燃やしつづけた P.107

いくたびか話は途切れそのうちに雨はふたたび降り出していた P.115

椅子があり光があってその部屋にいてよいのかはわからなかった P.139

そうでなかった昨日は遠くかなしみが咲かせたような一輪だった P.180

ひとたびは傾けていい断崖へ水のこぼれるその角度まで P.184断崖=きりぎし

夕やみの近づいてくる足元をつめたい影がふかく浸した P.194

しばらくを集まりやがて散る雲の光をしんとあびてあかるさ P.197

三首目→夕まぐれアールグレイ葉のひらくまで、韻律が秀抜。幻視の安らぎ。

四首目→しみ、しみ、石(意志、意思)。これは韻律に加えて連想の妙。

七首目→設えられていることへの不安感。

八首目→「遠く」で切ってもいいが、あえて切らずに昨日という日が一輪の花であったと受け取ってみるのも悪くない。

——閑話休題——

さて、書くべきことはあらかた書き尽くし、この長ったらしい歌集評もいいかげん佳境に差し掛かってきた。この『日時計』が二首のペアと三首のトリオで多くを構成されている歌集だということは岡井隆の跋文に詳しい。更に、著者のあとがきではこの歌集は「物語」という位置づけであることが窺える。

しかし、ここはひとつ筆者なりの取り組みとして特に優れていると感じた八首による一篇を連作として読んでみたい。いましばらくのお付き合いを。

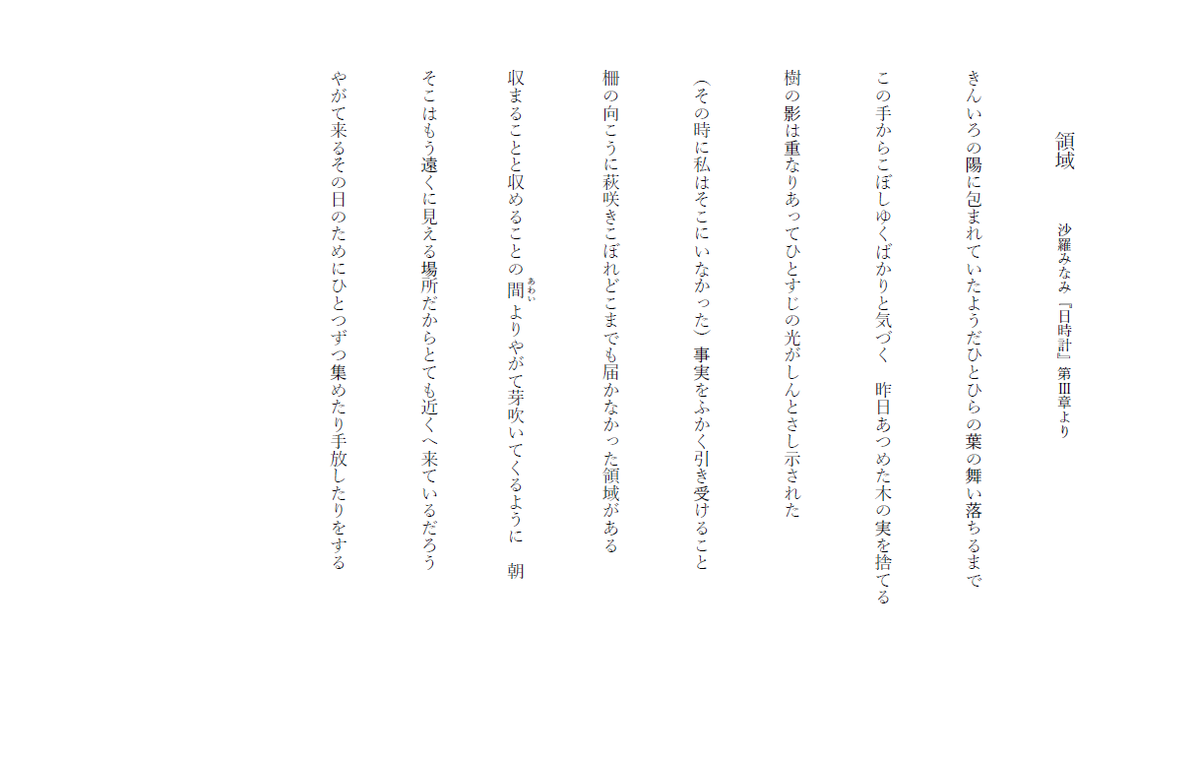

領域 沙羅みなみ『日時計』第Ⅲ章より

きんいろの陽に包まれていたようだひとひらの葉の舞い落ちるまで

この手からこぼしゆくばかりと気づく 昨日あつめた木の実を捨てる

樹の影は重なりあってひとすじの光がしんとさし示された

(その時に私はそこにいなかった)事実をふかく引き受けること

柵の向こうに萩咲きこぼれどこまでも届かなかった領域がある

収まることと収めることの間(あわい)よりやがて芽吹いてくるように 朝

そこはもう遠くに見える場所だからとても近くへ来ているだろう

やがて来るその日のためにひとつずつ集めたり手放したりをする

この歌集には三首ほどリルケの「秋」を思わせる歌が出てくるが、これもその一首だ。面白いことに、陽射しに染まる葉を詠んでいるようでそうでもない。

ここで金色の陽に包まれているのは、作中主体=読者である私に他ならない。そして私は二首目で気づいてしまう。昨日集めた木の実を、これまで蓄積してきた感情を、今は捨て去る。道が示される。光の道が。木の実と感情を捨ててもたらされた影によって。それは、すべて判断や決断において確固たる「私」がいたことなど一度もなかった、そう思い定めて初めて見えてくる道だった。

いま、柵の向こうには零れんばかりの萩の花が咲いている。しかしそれは今まで届くことのなかった領域のように遠く見えた。朝。

収めたのではない、収まったのでもない、朝。それは芽吹いて。

遠く見えた/それは遠くに見えていた。昨日集めた木の実を捨て去る前はまだ見えてもいなかったあの場所が、いまはたしかにこの目に映っている。金色の陽差しに包まれて——あれは何だろう。いままでに集めては手放したものの数々が、光を帯びて。

いつか来るだろうその日は、無限の肯定に満ちて。

私を暖かく照らしている。

通読有難うございました。似ても似つかないと言われそうですが、沙羅さんの歌風は私にとって澪標のようなものです。

それでは、また次の記事で。